実家との無線リンクがこの数カ月不安定な状態が続いています。

原因は不明ですが、この何年かで無線LANを使っている人も増えているようで、拾えるSSIDがかなり増えています。そこに機器の劣化等も合わさって不安定になっているのかな?と言う状態でした。

もともと使っていたアクセスポイントは古いものなのでWEPにしか対応しておらず、ちょっと使い続けるのは怖いと言うのが本音です。

そんな訳で、先日 アクセスポイントをdd-wrt化したFoneraに交換したのですが、いま一つ改善しません。電界強度も正直ギリギリの状況でした。

アンテナは両方とも数千円の平面の指向性アンテナを利用していたのですが、もう少し感度を上げる必要が有りそうです。

高級なアクセスポイントと市販の高感度アンテナが有れば接続出来ると思われるのですが、コスト的にそこまでしたくもないのも本音です。

現状のアンテナは、価格や形状やサイズから勘案して恐らくパッチアンテナで、理論的に6dB(i?)程度?と思われます。これらの状況から感覚的には用意するアンテナは10dBi以上は欲しいところです。接続先は固定ですし周辺住宅からの影響を避けるためにも指向性がある事が望ましいです。

そんな訳で、久しぶりにアンテナを作ってみる事にしました。

但し、2.4GHzと言う周波数帯を考えると波長は僅か12cm サイズは小さく出来る代わりにVHFのアンテナなどと違い微妙なサイズが影響を及ぼすため簡単には作れなさそうです。マッチング部分を考えると、その部分のロスも無視できないレベルになりそうです。

さらに下手に作るとVSWRが下がらず、結局アンテナの効率は上がらず、下手をすると反射波で送信部を壊す可能性も有りそうで躊躇していたのですが...

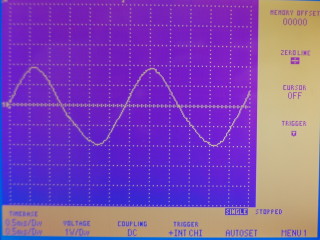

ネットでいろいろ検索していると、簡単な材料と構造でアマチュア無線の人工衛星からの信号受信用に、1.2G帯のアンテナを2.4G用にダウンサイズして使っている人がいました。帯域が狭いような気もしますがVSWRも1前半が狙えるようで実用に耐えそうです。

http://ceindex.hp.infoseek.co.jp/ham/ham-ao40-ant.html

上記の記事にも有るように、ダウンサイズするアンテナはこちらの1296MHz用10エレメント八木をダウンサイズします。

気になる再現性ですが、若干の性能を犠牲にする事を前提にマッチングは前後のエレメントの距離で調整し、複雑な給電機構を排除している設計との事で、サイズさえ気を付ければ再現性も高そうです。きっと下手なマッチング回路による損失よりシンプルさによる利得増しの方が大きい気がします。

http://www.jamsat.or.jp/features/cheapyagi/uhf.html

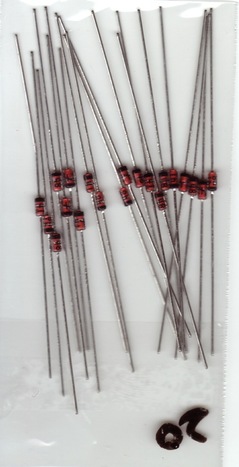

材料は、エレメントに使う2mmの真鍮棒と銅棒を各一本(加工性と固さから敢えて2種類使い分けました) エレメントを固定するブーム(6mm×12mmのプラスチック棒に穴を開けて使用) あとは、アンテナ線(同軸ケーブル)で今回は1.5Dを利用しました。

上記の資料より、そのままダウンサイズするとエレメント径は1.5mm程度となりますが、まぁ2mmでも行けるでしょう。(前述の方も2mmで製作されたとの事)

無線LANは2400~2500MHz程度を利用しますので、上記のダウンサイズの記事の寸法より若干短めにしたほうが良さそうです。(再計算してみると下記のような感じで、エレメントが各1mm 取り付け位置が0.5mm程度づつ短縮されます。) ※私はそのままのサイズで作ってしまいましたが・・・

|

Ref |

Ra |

D1 |

D2 |

D3 |

D4 |

D5 |

D6 |

D7 |

D8 |

| エレメント長(mm) |

57.7 |

54.0 |

52.4 |

51.1 |

50.3 |

50.3 |

49.2 |

48.2 |

48.2 |

47.1 |

| 取付位置(mm) |

0 |

22.8 |

37.6 |

54.0 |

86.3 |

117.0 |

164.1 |

209.6 |

259.4 |

309.2 |

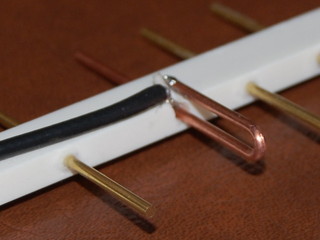

悩みどころの放射器ですが、折り返しの幅が6mm程度になりますが、これは内側・中心・外側のどれを指すのか?あまり明確な指針がありませんが、JMSATの元資料の図面だと外側っぽいのでそちらで合わせました。また、長さは折り返しの先端までとしました。

給電点に関しては極力中央部に合わせるため、貫通部は一部ブームを削って同軸ケーブルをはんだ付けしてあります。

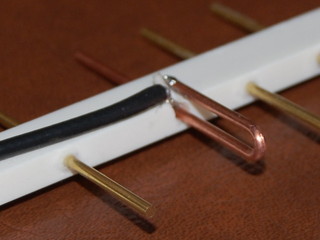

そんな訳で完成したアンテナがこれです。

後ろから見るとこんな感じ...

給電部のアップ(ちょっとボケてますが、短い方に芯線、長いほうの中央部に接地側を接続しています)

因みに... 無線LANでアンテナを変更して電波が強くなってしまうと電波法に抵触する恐れがあるのでやってはいけません。 但し受信に使う分には全く問題は無いハズです。

そして、dd-wrtには送信アンテナと受信アンテナの設定がありますので、このアンテナは受信用に使っている... トイウコトニシテオイテクダサイ

最近のコメント