秋月のWebラジオキットを半年ほど前に作って遊んでいたのですが、1か月もしないうちに娘に破壊されました。

膝の上に載せてパソコンを触っていたら、よこにあったWebラジオをつついて居たようで、突然音が出なくなり、その後は液晶のメニューすら出ない始末...

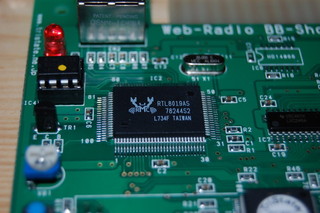

買い替えるしか無いかと思いつつ、もうひとつ作るのも馬鹿らしいかと何度か諦めかけ基盤を触っていると、どうもNICのチップからマイコンに入っている割り込みの信号線のレベルがおかしい事に気がつきました。強制的にレベルを固定すれば液晶にメニューまでは出ました。(=マイコンは死んでない)

こいつは、ひょっとしたらNICのチップを交換すれば治るかも知れない。と思い立ち先日 秋月でNICのチップだけ購入してきました。(キットの1/10の価格)

ちょっとピン間が狭い(0.65)うえ張り替えと言う作業なので成功確率は低そうですが頑張って変えてみました。

まずは古いチップを外して、残った半田を吸い取り線で吸い取って、新しいチップの位置決めして、角だけ留めて後は順番にピンを半田付けすれば... 良い筈なんですが。 そんなに楽じゃないw

Web上にも有るような、先人のアドバイス?だと一本づつ着けようとせず、ざっと着けて、ジャンパしてしまった部分などは半田吸い取り線で吸い取れば楽などと言われてますが、熱量不足かろくに吸えませんし...(^^; 細めの吸い取り線も用意しますかねぇー(5mm程度の幅の物を使用)

そんな訳で、ルーペ片手に悪戦苦闘しながら何とか取り付けることが出来ました。結果無事復活。

最近のコメント